C’è un mondo ormai scomparso, perduto nelle nebbie della tecnica e del progresso. E’ il mondo dei vecchi marinai che, su legni malfermi, affrontavano l’ignoto sfidando i capricci del mare. Il loro sforzo prometeico era accompagnato da vecchie credenze e arcaiche superstizioni.

Per gli uomini di mare, infatti, ogni nave aveva un’anima, racchiusa nella polena. Era proprio alla decorazione sospesa sulla prua, che veniva affidato l’arduo compito di proteggere l’equipaggio durante i perigli della navigazione. La polena, però, non svolgeva sempre la funzione per la quale era stata costruita. In alcuni casi, si rivelava infausta, a tal punto da attrarre sventure d’ogni sorta.

Quando ciò accadeva, la nave era considerata maledetta.

Nel lungo elenco delle imbarcazioni sciagurate, figura l’Ortigia, un piroscafo protagonista di numerose collisioni che, in poco più di un ventennio, manderanno al Creatore oltre 400 persone.

Varata nel 1873, nei cantieri navali Luigi Orlando di Livorno, l’Ortigia prende il mare nel 1875.

Che sia nata sotto una cattiva stella, lo s’intuisce quando la società armatrice fallisce, prima che abbia toccato l’acqua.

Come se non bastasse, il piroscafo, nel frattempo noleggiato alla Florio vapori postali di Palermo, durante le manovre in porto danneggia tre imbarcazioni. Si tratta di piccoli incidenti che, tuttavia, iniziano a cucirgli addosso una fama che diverrà ben presto sinistra.

Le prove generali dei grandi disastri di cui sarà protagonista, l’Ortigia le fa il 22 agosto 1879, quando all'altezza di Capo Mele, non lontano da Savona, si scontra con il bastimento Maria Concetta, che cola a picco e trascina con sé il suo capitano. Il resto dell’equipaggio, invece, riesce miracolosamente a mettersi in salvo.

L’Ortigia, quindi, si era già fatta una certa nomea, quando provocherà la prima grande sciagura che metterà fine all’esistenza di numerosi emigrati calabresi e molisani che sognavano di raggiungere il Brasile.

Sono le 3 di notte del 24 novembre 1880, quando, in prossimità delle isole del Tino e della Palmaria, nel golfo di La Spezia, l’Ortigia manda in fondo al mare l’Oncle Joseph; un piroscafo francese con a bordo 33 membri d’equipaggio e 264 passeggeri (82 donne e 24 bambini) che avrebbero dovuto raggiungere Genova per imbarcarsi sul postale Berlin diretto a Rio de Janeiro.

Lo scontro provoca una falla nella fiancata dell’Oncle Joseph. In pochi minuti, l’acqua si riversa nella stiva e coglie nel sonno la gran parte dei passeggeri.

La notizia del naufragio viene battuta dall’agenzia Stefani, che scrive: “Stamane alle ore 3 il piroscafo Ortigia ha incontrato e colato a fondo il piroscafo francese Oncle Joseph a poca distanza da Spezia”.

Gli sforzi compiuti dall’equipaggio dell’Ortigia, che mette in acqua lance e salvagente, non riescono a contenere l’entità della tragedia, cui, secondo il resoconto fornito dalla Gazzetta Livornese del 26 novembre 1880, scamperanno 23 membri dell’equipaggio e 35 passeggeri.

Tra i 239 morti, molti sono calabresi.

Lo s’intuisce anche da un primo sommario elenco, composto da 20 superstiti, pubblicato dalla Gazzetta Livornese, nel quale figurano sette calabresi, compresa una bambina di appena due anni.

Dopo la strage dell’Oncle Joseph, l’Ortigia continuerà a mietere vittime con implacabile puntualità.

Nel 1885, infatti, si scontra con il battello francese Martignan e provoca 12 morti.

Cinque anni più tardi, in un altro incidente, questa volta con un bastimento norvegese, muoiono 5 persone.

L’ultima sciagura si verifica all’1,30 del 21 luglio 1895.

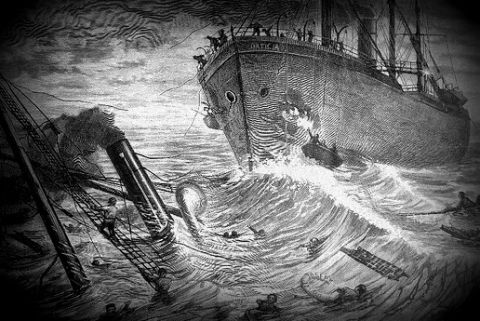

L’Ortigia aveva da poco lasciato Genova, con destinazione Massaua, in Eritrea, quando nei pressi dell’isola di Tino, quasi nello stesso punto in cui si era verificato l’impatto con l’Oncle Joseph, si scontra con la Maria P., un piroscafo di 53 metri di lunghezza, costruito a Sunderland, in Inghilterra, nel 1886.

Con i suoi 17 membri d’equipaggio, la Maria P. era partita da Napoli per portare a Genova 173 passeggeri, molti dei quali calabresi.

Una volta raggiunto il porto della città ligure, la gran parte dei migranti avrebbe dovuto imbarcarsi sul piroscafo Sud America diretto in Argentina. Una piccola aliquota, invece, aveva acquistato il biglietto per salire a bordo di un bastimento francese destinato ad approdare in Nord America.

L’impatto tra le due navi è violentissimo, ne offre un resoconto Il Secolo XIX del 22 luglio 1895: “Le lamiere della Maria P. si stracciarono sotto l’urto e la prua della nave investitrice si infilò per circa sei metri nella fiancata all’altezza del fumaiolo. Una parte della struttura di coperta cadde sul ponte; le sartie dell’albero vennero strappate”.

La gran parte delle vittime non si accorse neppure di quanto stesse accadendo. Nell’edizione del 22 luglio, La Stampa, scrive: “La Maria P., come un cavallo ferito, si drizzò,mentre l'acqua con ruggito funereo penetrava per lo squarcio. […] I passeggeri dormivano tutti, per modo che moltissimi annegarono nelle loro stesse cabine”.

In poco meno di tre minuti la Maria P. cola a picco, trascinando in fondo al mare quasi tutti i passeggeri.

Il 23 luglio, La Stampa riporta la testimonianza di un “contadino meridionale” scampato al disastro: “Dormivo nella mia cuccetta quando ad un tratto sentii una scossa così terribile che mi lanciò ignudo come stavo fuori dal letto, risalii in terra per sapere cosa era accaduto. Sentivo un rumore confuso, immenso assordante; il piroscafo tremava come una persona viva[...]intorno a me tutti gridavano, le donne piangevano, strillavano stringendosi i bambini, afferrando gli uomini per le gambe, per il collo, senza sapere quello che si facevano; molti son morti perché non si sono mossi”.

Rispetto alla tragedia dell’Oncle Joseph, è stato possibile reperire la lista dei naufraghi pubblicata, il 29 luglio 1895, dal ministero della Marina.

L’elenco ufficiale, parla di 150 vittime tra i passeggeri e due tra i membri dell’equipaggio.

Nel triste computo dei morti figurano ben 34 calabresi (originari di: Roccella Jonica, Gioiosa Jonica, Taverna, Fuscaldo, Campana, Lattarico, Fiumefreddo, Paola, Castrovillari, Acri, Lungro, Firmo, Acquappesa, Scalea, Tropea, Spilinga e Arena. Per conoscere i nomi clicca qui), tra cui 10 bambini di età compresa tra 0 e 13 anni.

In alcuni casi, la sciagura inghiotte intere famiglie. E’ il caso, ad esempio di Ilario Cosmo Varano, un fuochista di 33 anni originario di Roccella Jonica, che perde la vita insieme alla moglie Caterina Dario ed ai figli Domenico, di 11 mesi ed Elvira, di tre anni.

Non meno triste la sorte di due donne: Maria Basile di Fuscaldo e Carmela Davoli di Taverna, che periranno con i loro figli, rispettivamente, Francesco ed Anna Maria Mazzei, di 7 e 14 anni e Umberto e Rosa Cosentino, di 14 anni l’uno e pochi mesi l’altra, mentre sono in viaggio per raggiungere i mariti già emigrati.

Alle storie di straordinaria sfortuna, se ne contrappongono altre in cui la sorte è stata meno cinica.

Sono quelle di nove passeggeri e due membri dell’equipaggio (originari di: Nicotera, Tropea, Pizzo Calabro, Scalea, Guardia Piemontese, Paola e Falconara Albanese. Per conoscere i nomi clicca qui), miracolosamente scampati alla sciagura.

L’ennesimo disastro, bollerà definitivamente l’Ortigia con il marchio di nave maledetta.

Da allora, nessun equipaggio vorrà più salirvi a bordo.

L’armatore, infatti, sarà costretto ad abbandonarla nelle mani degli assicuratori che, a loro volta, la venderanno alla compagnia di Navigazione Italia.

Per esorcizzarne la maledizione, i nuovi proprietari la ribattezzeranno Adria.

Con il nuovo nome, quella che era stata l’Ortigia rimarrà in mare, tra mille vicissitudini, fino al 1918, quando, alle 6,45 del 19 luglio, nelle acque del Canale di Sicilia, il sommergibile tedesco UB50 metterà fine alla sua tragica ed inverosimile esistenza.